28 октября (10 ноября) 1917 года Народный комиссар внутренних дел А.И.Рыков подписал постановление «О рабочей милиции».

С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, после вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.

С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

Предыстория

С начала формирования Российского государства охрана общественного порядка, обеспечение внутренней безопасности и понуждение граждан к исполнению законов являются функцией органов внутренних дел.

В IX–X вв. в Древней Руси, как и в других государствах того времени, правоохранительные функции выполняли те, кто осуществлял общее управление и вершил суд – князь, его дружинники и слуги, а с XI в. – еще и владельцы земли, переходившей по наследству, – бояре-вотчинники. Им помогали тиуны, мечники, праветчики, доводчики, дворские, пристава, проводившие розыск, суд, взимавшие в пользу князя судебные пошлины.

В IX–X вв. в Древней Руси, как и в других государствах того времени, правоохранительные функции выполняли те, кто осуществлял общее управление и вершил суд – князь, его дружинники и слуги, а с XI в. – еще и владельцы земли, переходившей по наследству, – бояре-вотчинники. Им помогали тиуны, мечники, праветчики, доводчики, дворские, пристава, проводившие розыск, суд, взимавшие в пользу князя судебные пошлины.

С образованием единого централизованного государства в XV–XVI вв. был создан Разбойный приказ, из которого для поимки <<лихих людей>> (опасных преступников) на места посылались сыщики (или обыщики). Государственного жалованья они не получали и кормились поэтому за счет подношений и поборов с населения. Это вызывало большое его недовольство, которое переходило в бунты. С 30-х годов XVI в. вместо обыщиков на местах стало функционировать так называемое губное самоуправление. В округах – губах – из дворян выбирались губные старосты и их помощники – целовальники, которые присягали (целовали крест), что будут правдиво и добросовестно записывать показания и вершить справедливый суд. Губные избы организовывали борьбу своих земляков, связанных круговой порукой, с лихими людьми и отчитывались перед Разбойным приказом. В XVII в. для розыска беглых крепостных крестьян был создан Сыскной приказ.

С ростом городов особое внимание уделялось охране в них общественного порядка. В 1649 г. царем Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о градском благочинии», согласно которому в Москве выставлялась стража, были учреждены на улицах решетки, а на выездах из города – заставы. В городах назначались «объезжие головы» из бояр, к ним придавались стрельцы. Они задерживали нарушителей на съезжей избе. На московских рынках за порядком наблюдали ярыжки.

В XVII в. для розыска беглых крепостных крестьян был создан Сыскной приказ.

С ростом городов особое внимание уделялось охране в них общественного порядка. В 1649 г. царем Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о градском благочинии», согласно которому в Москве выставлялась стража, были учреждены на улицах решетки, а на выездах из города – заставы. В городах назначались «объезжие головы» из бояр, к ним придавались стрельцы. Они задерживали нарушителей на съезжей избе. На московских рынках за порядком наблюдали ярыжки.

Учреждение регулярной полиции стало следствием укрепления абсолютной монархии при Петре I. В 1718 г. Петр I подписал указ о введении в Санкт-Петербурге Генерал-полицмейстерской канцелярии, руководимой генерал-полицмейстером, и утвердил для нее инструкцию. На эту должность был назначен Антон Девиер (1673—1745), который сформировал полицейский штат (10 офицеров, 180 нижних чинов), пожарную команду и начал проводить благоустройство города.

Так был введен в русский язык термин «полиция», который стал употребляться наряду с термином «благочиние».

Учреждение регулярной полиции стало следствием укрепления абсолютной монархии при Петре I. В 1718 г. Петр I подписал указ о введении в Санкт-Петербурге Генерал-полицмейстерской канцелярии, руководимой генерал-полицмейстером, и утвердил для нее инструкцию. На эту должность был назначен Антон Девиер (1673—1745), который сформировал полицейский штат (10 офицеров, 180 нижних чинов), пожарную команду и начал проводить благоустройство города.

Так был введен в русский язык термин «полиция», который стал употребляться наряду с термином «благочиние».

Слово «полиция» происходит от древнегреческого politeia, что означает форму городского управления, сочетающую принципы наследования (аристократии) и выборности (демократии) власти.

Среди первых полицейских было довольно много иностранцев. Русский самодержец постоянно приглашал их из европейских государств, чтобы перенять полезный опыт.

Опираясь на исторические источники, можно сказать, что российская полиция тогда работала весьма эффективно, и это позволило значительно снизить уровень преступности в стране.

В утвержденном Петром I Регламенте или Уставе Главного Магистрата (1721) говорилось: «…Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобно¬сти».

В последующие годы были учреждены должности обер-полицмейстера и полицмейстерская канцелярия в Москве и еще в 24 городах. При Екатерине II была создана сельская полиция — нижний земский суд во главе с капитаном-исправником, который выбирался уездными дворянами. В 1782 г. Екатериной II был утвержден «Устав благочиния или полицейский», который стал правовой основой деятельности управ благочиния во главе с городничим, назначавшимся из отставных офицеров в городах.

В 1802 г. в ходе реформ государственного управления, проведенных по указанию Александра I, было создано Министерство внутренних дел Российской империи, которое наряду с решением проблем социального обеспечения населения занималось и охраной общественного порядка.

Первым министром внутренних дел стал потомственный аристократ Виктор Павлович Кочубей (1768—1834) – крупнейший государственный деятель первой половины XIX в. Тогда министр внутренних дел считался первым министром империи; он представлял свои доклады лично государю. По его рекомендации царь назначал губернаторов, отчитывавшихся перед министром.

Во второй половине XIX в. чиновники министерства внутренних дел активно участвовали в подготовке и проведении крестьянской реформы. После отмены крепостного права в 1861 г. функции МВД расширились: оно вело надзор за органами земского и городского самоуправления, получившими значительные полномочия, осуществляло борьбу с разного рода политическими террористами.

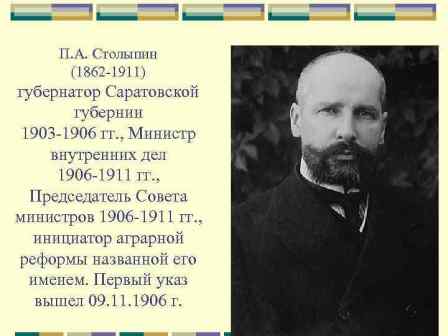

Первая русская революция 1905—1907 гг. сделала возможным провозглашение свободы слова, печати, собраний и союзов. Задачей МВД, губернаторов и полиции было реализовать эти свободы в рамках существовавшего закона. В 1906 г. министром внутренних дел стал Петр Аркадьевич Столыпин (1862—1911), один из крупнейших реформаторов России, сторонник идеи правового государства. При нем деятельность сыскных отделений российской полиции получила соответствующую требованиям времени правовую основу.  Однако предложенный им проект дальнейших реформ полиции, направленный на ее усиление в рамках правового поля, не был принят Государственной думой.

Однако предложенный им проект дальнейших реформ полиции, направленный на ее усиление в рамках правового поля, не был принят Государственной думой.

Образованное в ходе Февральской революции 1917 г. Временное правительство объявило о ликвидации царской полиции и создании народной (гражданской) милиции, однако самоустранилось от руководства этим процессом. Он проходил стихийно. Как правило, милиция создавалась при органах революционной власти на местах – Советах рабочих и солдатских депутатов. Формировалась она по принципу добровольности службы; милиционеры не имели единого руководства и единой структуры. Последовавшая Октябрьская революция 1917 г. привела к ликвидации всей правоохранительной системы России. Пришедшие к власти большевики в соответствии со своей политической программой слома старой государственной машины считали, что новая система будет принципиально иной как по названию центральных органов, так и по содержанию и методам их деятельности.

7–8 ноября 1917 г. в составе Советского правительства – Совета Народных Комиссаров был создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Первым народным комиссаром внутренних дел стал Алексей Иванович Рыков (1881—1938), который пробыл на этом посту всего 9 дней. Именно он подписал Постановление НКВД от 10 ноября 1917г. «О рабочей милиции», согласно которому, все городские Советы должны были учредить рабочую милицию. Первоначально она формировалась на добровольных началах, но с октября 1918 г. в основу формирования милиции были положены принципы классового отбора и штатной численности.

В годы гражданской войны (1918—1920) милиция была переведена на военное положение, продолжала борьбу с усилившейся преступностью, детской беспризорностью.

В годы Новой экономической политики (1921—1929) военные функции милиции отпали, усилилась борьба с экономической преступностью и налоговыми нарушениями, была введена должность участкового надзирателя (позднее – участкового инспектора), отвечавшего за общественный порядок на своем участке. В процессе формирования административно-командной системы в конце 20-х годов усилилась тенденция к централизации милиции и всей правоохранительной системы. 10 июля 1934 года был создан новый Народный Комиссариат внутренних дел СССР, объединивший органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничные и внутренние войска в масштабах всего Советского Союза. В составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции (РКМ) НКВД СССР были образованы новые специализированные подразделения: Государственная автомобильная инспекция (ГАИ), Управление по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС); усилилась роль милиции по обеспечению правопорядка на железнодорожном транспорте; приняты инструкции участковым уполномоченным в городе и на селе.

В процессе формирования административно-командной системы в конце 20-х годов усилилась тенденция к централизации милиции и всей правоохранительной системы. 10 июля 1934 года был создан новый Народный Комиссариат внутренних дел СССР, объединивший органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничные и внутренние войска в масштабах всего Советского Союза. В составе Главного управления рабоче-крестьянской милиции (РКМ) НКВД СССР были образованы новые специализированные подразделения: Государственная автомобильная инспекция (ГАИ), Управление по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС); усилилась роль милиции по обеспечению правопорядка на железнодорожном транспорте; приняты инструкции участковым уполномоченным в городе и на селе.

Такая концентрация власти в одном органе административной власти, который оказался вне контроля государства и общества, с одной стороны, к сожалению, привела к многочисленным нарушениям законности, с другой стороны – это позволило органам внутренних дел успешнее бороться с общеуголовной преступностью и в определенной мере снизить ее.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945) органы внутренних дел вместе с армией и чекистами успешно боролись с врагом. Помимо несения службы в тылу, они участвовали в боевых действиях на полях сражений, в составе партизанских отрядов, диверсионно-разведывательных групп. Тысячи бойцов – солдат и командиров внутренних войск, сотрудников милиции были награждены государственными наградами.

В марте 1946 г. НКВД СССР, как и другие наркоматы, был переименован в Министерство внутренних дел СССР. Некоторое время министерство выполняло еще и функции по обеспечению государственной безопасности, но затем органы госбезопасности были выведены из системы МВД. В результате проведения реформ в июле 1966 г. было образовано союзно-республиканское Министерство охраны общественного порядка (МООП) СССР. В 1968 г. Оно было переименовано в Министерство внутренних дел СССР. До 1984 года им руководил Николай Анисимович Щелоков (1910—1984). На этом посту он прослужил дольше других министров и наркомов – 16 лет. При нем была усовершенствована структура центрального аппарата МВД СССР, укреплена материально-техническая база органов внутренних дел, открыты высшие школы милиции и Академия МВД; больше внимание стало уделяться профилактике преступности.

В годы перестройки органы внутренних дел снова подверглись реформированию. В апреле1991 г. был принят Закон РСФСР «О милиции», которым вводилось деление на криминальную милицию и милицию общественной безопасности. Этот же закон запрещал сотрудникам милиции состоять в политических партиях. Несмотря на политическую и экономическую нестабильность, сотрудники МВД не прекратили борьбу с преступностью.

Сложная экономическая и политическая обстановка привела к резкому росту преступности, возникновению национальных конфликтов. Это создавало прямую угрозу существованию российской государственности как таковой. Даже в этот сложный период сотрудники министерства внутренних дел приняли участие в формировании правовых основ деятельности милиции в постсоветской России. Заметна их роль в разработке Административного, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, положений и инструкций, необходимых в новой обстановке. Они несли боевую службу по восстановлению и укреплению конституционного порядка в Кавказском регионе. Достойно они несут службу и сейчас, продолжают традиции своих давних предков.

Прошли годы... Но правоохранительные органы были и остаются главной силой государства в противодействии преступности. Они призваны надежно защищать граждан от угроз/, служить гарантов поддержания правопорядка и стабильности. Работа сотрудников полиции направлена на сохранение спокойствия и безопасности жителей.

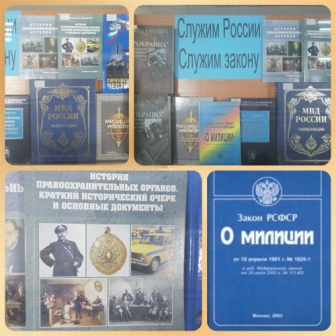

В стенах библиотеки проходит выставка, посвященная этой дате.

В стенах библиотеки проходит выставка, посвященная этой дате.

Сотрудники библиотеки благодарят всех мужественных людей, которые посвятили свою жизнь правопорядку, защите прав и интересов граждан, которые верны Присяге и своему народу. Желаем благополучия, бодрости духа, успехов на службе, профессионального и материального роста, а также поддержки среди близких и родных.